Auf den ersten Blick ist Scott Cooper ein ungewöhnlicher und auch der falsche Regisseur für diesen Film. Immerhin ist „Antlers“ ein Horrorfilm und Cooper ist für langsam erzählte, sich auf seine Schauspieler verlassende, düstere Dramen bekannt.

Auf den zweiten Blick ist Scott Cooper dann doch nicht so unpassend. In seinen bisherigen Filmen wechselte er munter die Genres – „Crazy Heart“ ist ein Country-Musikfilm, „Auge um Auge“ (Out of the Furnace) ist ein Hinterland-Sozialdrama, „Black Mass“ ein Gangsterfilm, „Feinde – Hostiles“ ein Western -, aber immer erzählt er teils wahre, teils sich nah der Wirklichkeit bewegenden Geschichten über dunkle, vergessene und ignorierte Abschnitte der US-amerikanischen Geschichte. Es sind Gegenerzählungen zum idealisierten Selbstbild. Da ist ein Horrorfilm nicht nur ein weiteres Genre, um seine Themen durchzuspielen, sondern eine fast schon natürliche und folgerichtige Wahl, um seine Themen durchzuspielen. Verdrängung und die Angst vor Verdrängtem sind schließlich inhärente Bestandteile des Horrorgenres. Und spätestens seit Jordan Peeles Horrorfilmen „Get out“ und „Wir“ (Us) wissen wir wieder, dass gute Horrorfilme kein billiges Feierabendvergnügen, sondern Kommentare zur Gesellschaft sind.

Im Mittelpunkt von „Antlers“ stehen die Lehrerin Julia Meadows und einer ihrer Schüler. Julia kehrte nach fünfzehn Jahren wieder in ihre alte Heimat, ein Dorf in Oregon, zurück. Sie wohnt wieder in ihrem Elternhaus. Ihr Mitbewohner ist ihr jüngerer Bruder Paul, der niemals das Dorf und das Haus verlassen hat. Er ist inzwischen der Ortssheriff. In dem Haus wird Julia wieder von Erinnerungen an ihre Kindheit und ihren gewalttätigen Vater geplagt.

Lucas Weaver ist einer ihrer Schüler. Der introvertierte Junge wird von seinen Mitschülern gemobbt und er hat sogar für den kärglichen Standard von Oregon nur ärmliche Kleiderfetzen an. Mit seinem jüngerem Bruder wohnt er bei seinen Vater Frank. Er ist polizeilich bekannt und drogensüchtig. Aber trotzdem darf er seine beiden Söhne weiter erziehen.

Als Julia eine von Lucas gezeichnete Geschichte entdeckt, interpretiert sie diese, auch aufgrund eigener Erfahrungen, als Dokument häuslichen Missbrauchs. Sie will Lucas helfen und fährt zu dem einsam gelegenem, baufälligem Holzhaus, in dem Lucas lebt.

Spätestens ab dem Moment, in dem Julia Lucas‘ Bilder sieht, weiß nicht nur der gestandene Horrorfilmfan, wie die Geschichte weiter gehen wird und dass in dem Haus ein Monster lauert.

Ein Horrorfan, der sich etwas in nordamerikanischer Folklore auskennt, dürfte das Wesen, das von Frank Besitz ergriffen hat, schnell als einen aus der Anishinabe-Kultur stammenden bösartigen Geist, einen Wendigo, erkennen. Ein Wendigo ist ein Geist, der im Wald (bzw. in „Antlers“ in einer verlassenen Bergwerksmine) lebt. Er ergreift, so der Mythos, von Menschen Besitz, macht sie wahnsinnig und zu Menschenfressern.

Auch Frank beginnt Menschen zu jagen. Für Scott Cooper ist das allerdings nicht der Anlass, um einen gewöhnlichen Horrorfilm mit billigen Jump-Scares, jungfräulich kreischenden Teenagern, dekorativ ausgeweiteten Leichen und blutigen Metzelorgien, zu beginnen. Wie in seinen vorherigen Filmen erzählt er seine Geschichte extrem langsam und ohne überraschende Wendungen. Wieder stehen die Schauspieler im Zentrum und wieder zeichnet er ein Bild der USA, die ihre besten Zeiten hinter sich haben. In Coopers Oregon haben sich die Menschen schon lange vom amerikanischen Traum verabschiedet. Sie leben zwischen industriellen Hinterlassenschaften, Schrott und verfallenden Häusern. Sie haben keine Hoffnung mehr auf ein besseres Leben und jeder verschweigt Erfahrungen von Gewalt und sexueller Gewalt. Einen Ausbruch aus diesem Teufelskreis von Gewalt, Drogenmissbrauch und Hoffnungslosigkeit scheint es nicht zu geben.

Am Ende führt Cooper diese Analyse nicht zu einer Anklage. Stattdessen lässt er, auch weil er durchgehend vieles nur andeutet, mehrere mögliche Interpretationen zu und er folgt in den letzten Minuten des Films zu sehr den etablierten Horrorfilmkonventionen, um restlos zu begeistern. Wer allerdings einen ungewöhnlichen Horrorfilm sehen möchte, der sich einfachen Antworten verweigert, unbequeme Themen anspricht und zum Nachdenken anregt, sollte einen Blick riskieren.

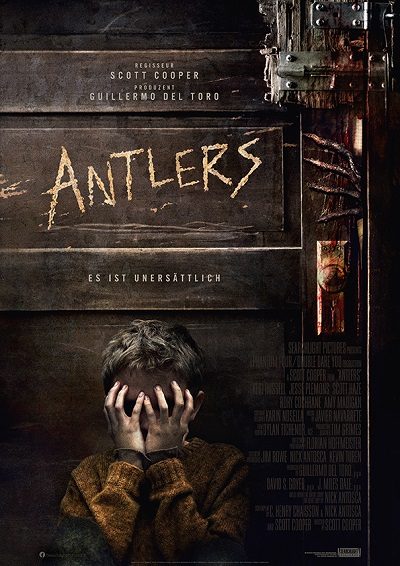

Antlers (Antlers, USA 2021)

Regie: Scott Cooper

Drehbuch: C. Henry Chaisson, Nick Antosca, Scott Cooper

LV: Nick Antosca: The Quiet Boy, 2019 (Kurzgeschichte)

mit Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas, Graham Greene, Sott Haze, Rory Cochrane, Amy Madigan

Länge: 100 Minuten

FSK: ab 16 Jahre

–

Hinweise

Rotten Tomatoes über „Antlers“

Wikipedia über „Antlers“ (deutsch, englisch)

Meine Besprechung von Scott Coopers „Auge um Auge“ (Out of the Furnace, USA 2013)

Meine Besprechung von Scott Coopers „Black Mass“ (Black Mass, USA 2015)

Veröffentlicht von AxelB

Veröffentlicht von AxelB