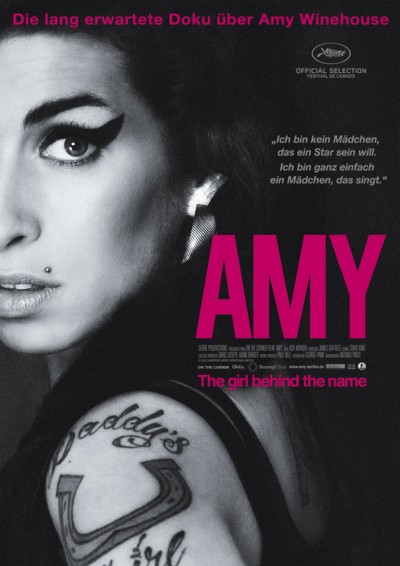

Wie die meisten Dokumentarfilme über eine bekannte Person richtet sich auch „Amy“ vor allem an Fans der Sängerin Amy Winehouse, die 2003 mit „Frank“ zuerst in Großbritannien und mit ihrer zweiten CD „Back to Black“ auch weltweit bekannt wurde. Keine fünf Jahre später war sie tot. Die 27-jährige Drogensüchtige starb am 23. Juli 2011 an einer Alkoholvergiftung. Seitdem erschienen CDs mit ihren bislang nicht veröffentlichten Studioaufnahmen, Live-CDs und DVDs.

Asif Kapadias Doku „Amy“ passt natürlich in diese Verwertungsstrategie. Immerhin ging die erste Initiative von Winehouses Plattenlabel Universal Music aus. Außerdem konnte Kapadias auf bislang unveröffentlichte Privatvideos zurückgreifen und mit ihr nahestehenden Menschen reden konnte, wie ihrer ältesten Freundinnen. Dazu gibt es noch einige Konzertausschnitte – und das Herz des Fans ist umfassend gestreichelt.

Die Nicht-Fans (und seinen wir ehrlich: so toll, wie jetzt behauptet wird, war Amy Winehouse als Soul-Sängerin nicht) werden sich dagegen an einigen Punkten, die auch in anderen Doku-Porträts so sind, stören. Kapadia erzählt Amy Winehouses Geschichte chronologisch von ihren Anfängen als Profi-Musikerin (so als habe es vor ihrer Volljährigkeit kein Leben gegeben) bis zu ihrem Tod. Dabei vermeidet er platte Psychologisierungen, aber auch jede Analyse.

So bleibt unklar, warum Winehouse drogenabhängig wurde und auch warum jede Hilfe fehlschlug. Wobei die Auswahl ihrer beiden wichtisten Männer in ihrem Leben einige Rückschlüsse zulässt. Ihr Vater Mitch Winehouse, der sich von ihrer Mutter scheiden ließ und den sie als Jugendliche an den Wochenenden besuchte, wurde von ihr verehrt und er erscheint in „Amy“ als ziemlich geldgeil. Ihr Ehemann Blake Fielder-Civil, ein Junkie, brachte sie in Kontakt mit Heroin und Crack und versorgte sie mit Drogen. Der Druck der Medien, die sie irgendwann belagerten (eine typisch britische Art des Umgangs mit Prominenten), wird zwar immer wieder mit den immergleichen Bildern von ihr und ihren Vertrauten, die sich durch ein Blitzlichtgewitter zum Auto oder Hauseingang drängen, gezeigt, Während diese Bilder immer redundanter werden, versäumen die Macher es, nach der Rolle der Medien zu fragen. Stattdessen wiederholen sie, vor allem bei ihren letzten Auftritten und Privataufnahmen, die sie minutenlang als seelisches und körperliches Wrack zeigen, ohne jede Distanz die sensationslüsterne, nur die Oberfläche bedienende Masche der Boulevardmedien.

Für eine tiefere Analyse hätte Kapadia allerdings auch Menschen fragen müssen, die nicht zu Winehouses engstem beruflichen und privaten Umfeld gehören. Ihre Eltern, ihre Freundinnen, ihr Bodyguard und verschiedenen Managern und Angestellten von Plattenfirmen kommen zu Wort. Da ist man schon dankbar, wenn man Winehouses Hausärztin oder einen ihrer Musiker hört. Aber auch von ihnen erwartet man persönliche und intime Einblicke und Anekdoten.

Ihr habt sicher bemerkt, dass ich „befragt“ und nicht „interviewt“ geschrieben habe. Der Grund dafür ist ziemlich einfach: bei „interviewt“ denke ich bei einem Dokumentarfilm, dass ich die Interviewte Person auch sehe; was manchmal zu den berühmt-beriüchtigten „sprechenden Köpfen“ führt. Aber immerhin hat man dann ein Bild von den Sprechenden und auch einen Eindruck von ihrer Glaubwürdigkeit (auch wenn dieser Eindruck täuschen kann). In „Amy“ hören wir dagegen nur verschiedene Personen etwas sagen und auch die Einblendungen von Namen und ihrer Beziehung zu Winehouse helfen kaum, um sie auseinander zu halten. Es wird auch nie deutlich gemacht, ob es sich um ein aktuelles oder ein älteres Interview handelt.

Die Bilder konzentrieren sich auf Winehouse, die in fast jedem Bild ist. Mitmusiker und eine Band hat es anscheinend nicht gegeben. Die Rolle ihres Vaters bleibt mysteriös. Ebenso von ihrem letzten Bodyguard. Beide präsentieren sich als ihre Beschützer. Auch die Plattenfirmen erscheinen, soweit sie zu Wort kommen, als Wohltäter. Dabei haben sie alle, was auch in Halbsätzen angesprochen wird, durchaus handfeste finanzielle Interessen an Amy Winehouse, die man hätte beleuchten können.

Und, auch wenn Kapadia im Presseheft sagt „Auf der Kinoleinwand neigt das Publikum dazu, diese [Film-]Qualität eher zu vergeben, als wenn es den Film auf einem kleinen Monitor sieht.“ stimmt es nicht. Es nervt einfach, zwei Stunden lang mit unzähligen Amateuraufnahmen (auch wenn sie noch so sehr bearbeitet wurden) malträtiert zu werden. Es sind Aufnahmen, die niemals für eine Kinoleinwand gedacht waren und die aus einem Mangel an filmisch besserem Material und aus dokumentarischen Zwecken präsentiert werden.

Wobei Brett Morgens in seiner Doku „Cobain: Montage of Heck“ die Verwendung von Amateuraufnahmen zu einer umfassenden künstlerischen Aussage führte. Bei ihm reflektierten die rauhen Bilder auch Cobains seelischen Zustand und sie verliehen damit dem schwer anzusehendem und genau deshalb sehenswertem Film eine zusätzliche Dimension. Jedenfalls solange man irgendetwas mit Grunge und der Musik von „Nirvana“ anfangen kann und einen unverfälschten Einblick in Cobains Denken haben will.

„Amy“ ist dagegen nur gefälliges, an der Oberfläche bleibendes Doku-Handwerk mit einem klarem Zielpublikum: Amy-Winehouse-Fans, die auf eine Analyse und eine Einordnung von Amy Winehouses Leben und Retro-Musik in irgendeine größere Erzählung verzichten können. Die dürften von „Amy“ begeistert sein.

Amy (Amy, Großbritannien 2015)

Regie: Asif Kapadia

Drehbuch: Asif Kapadia

mit Amy Winehouse und gaaanz vielen Stimmen

Länge: 128 Minuten

FSK: ab 0 Jahre

–

Hinweise

Englische Homepage zum Film

Deutsche Homepage zum Film

Film-Zeit über „Amy“

Moviepilot über „Amy“

Metacritic über „Amy“

Rotten Tomatoes über „Amy“

Wikipedia über „Amy“ und Amy Winehouse (deutsch, englisch)

AllMusik über Amy Winehouse

–

Und hier ihr Auftritt in Glastonbury 2007

[…] harmlose Spielfilmversion von Asif Kapadias mit dem Dokumentarfilm-Oscar ausgezeichnetem Porträt „Amy“ (GB 2015) wirkt. Sein Film ist zwar auch nur gefälliges, auf Analysen und historische Einordnungen […]