Frank Castle, besser bekannt als der Punisher, ist in mehreren Geschichten zurück. Einmal in den älteren Geschichten von Garth Ennis, der dem Punisher vor über zehn Jahren eine Rundumerneuerung verpasste und seine Geschichten explizit für ein erwachsenes Publikum schrieb, einmal in der von Jason Aaron geschriebenen Geschichte „Kingpin“, die eher ein Präludium ist und in der Ennis-Tradition steht, und in „Frankencastle“, einer eher an Superheldengeschichten erinnernde kindisch-harmlose Schlachtplatte.

Denn als Punisher bringt der ehemalige Polizist Frank Castle, dessen Familie von Mafiosi ermordet wurde, gnadenlos Verbrecher um. Die Polizei sieht weg und inzwischen haben alle aufgehört, nachzuzählen, wie viele Menschen Castle während seiner seit Jahrzehnten andauernden Selbstjustizmission schon ermordet hat. Aber solange er die richtigen tötet, ist es okay.

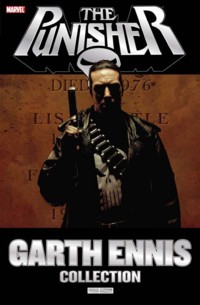

In dem aus zwei jeweils sechsteiligen und damit jeweils über 130-seitigen Geschichte bestehendem Sammelband „The Punisher – Garth Ennis Collection 7“ trifft Castle in der ersten Geschichte „Oben ist Unten und Schwarz ist Weiß“ auf einen alten Bekannten.

Denn der Mafiosi Nicky Cavella hat die Begegnung mit Castle, gegen alle Wahrscheinlichkeit, überlebt. Jetzt will Cavella sich an Castle, der ihn umbringen wollte, rächen und benutzt dafür auch Castles tote Familie, indem er deren Grab schändet und die Aufnahme an einen TV-Sender weitergibt. Gleichzeitig will er mit seinem Rachefeldzug gegen Castle auch einige unliebsame Konkurrenten aus dem Weg schaffen. Das soll von Castle, der nicht weiß, dass Cavella noch am Leben ist, erledigt werden.

In „Die Sklavenhändler“ rettet Castle in einer dunklen Gasse, als er einige Gangster tötet, eher zufällig die moldawische Zwangsprostituierte Viorica, die große Angst vor ihrem Zuhälter hat. Castle will ihr und ihren Leidensgenossinnen helfen. Dafür muss er die moldawische Verbrecherbande besiegen. Doch während Cristu einen fast schon amerikanischen Ansatz des Organisierten Verbrechens (das sich kaum von der legalen Wirtschaft unterscheidet und, auch bei Konflikten, möglichst wenig auffallen will) verfolgt, ist sein Vater von der alten Schule, die ihre Probleme mit Gewalt löst, ohne an die Folgen zu denken.

Gleichzeitig initiiert ein Polizist, der für die Verbrecher arbeitet, bei der Polizei eine öffentlichkeitswirksame Kampagne, in der Castle hemmungslose Brutalität gegen Polizisten vorgeworfen wird.

In „Die Sklavenhändler“ hat Castle eine größere und aktivere Rolle als in „Oben ist Unten und Schwarz ist Weiß“, das in erster Linie die Geschichte eines Komplotts in der Gangsterwelt und eines komplizierten Racheplans erzählt. Beide Geschichten sind ziemlich gewalttätige, zynische Kriminalgeschichten.

In „Kingpin“ von Jason Aaron und Steve Dillon ist Castle wieder eine Nebenfigur. Denn in dieser Geschichte wird vor allem der Aufstieg von Wilson Fisk erzählt, der sich sich als rechte Hand des Mafiosi Don Rigoletto im Hintergrund hält. Aber er kann seinen Boss und über ihn die anderen Mafiosi überzeugen, dass sie einen „Kingpin“, einen Boss der Bosse, den noch niemand gesehen hat, installieren sollen und das Gerücht seiner baldigen Ankunft in New York in die Welt setzten sollen. Dann wird Castle aus seinem Versteck kommen. Was die Mafiosi nicht wissen, ist, dass Fisk dieses Gerücht in die Realität umsetzen will.

„Kingpin“ funktioniert vor allem als spannendes und actionhaltiges Vorspiel für den kommenden Kampf zwischen den beiden Männern.

„Frankencastle“ ist dagegen ein Crossover von dem Punisher, naja, genauer von Frankencastle (der wie Frankensteins Monster mit „Punisher“-T-Shirt aussieht), und „Dark Wolverine“. Entsprechend wenig hat es mit den normalen „Punisher“-Geschichten, die ja knallharte Krimi-Geschichten ohne irgendwelche übernatürlichen Elemente sind, zu tun.

–

Garth Ennis (Autor)/Leandro Fernandez (Zeichner): The Punisher – Garth Ennis Collection 7

(übersetzt von Uwe Anton)

Panini Comics/Marvel 2011

280 Seiten

24,95 Euro (Softcover-Ausgabe)

39,00 Euro (Hardcover-Ausgabe)

–

Originalausgabe/enthält

Oben ist Unten und Schwarz ist Weiß, Teil 1 – 6 (Up is Down and Black is White, Part 1 – 6, Punisher (MAX) 19 – 24, Juni 2005 – Oktober 2005)

Die Sklavenhändler, Teil 1 – 6 (The Slavers, Part 1 – 6, Punisher (MAX) 25 – 30, November 2005 – April 2006)

–

Jason Aaron (Autor)/Steve Dillon (Zeichner): PunisherMax: Kingpin (Max 40)

(übersetzt von Reinhard Schweizer)

Panini Comics/Marvel 2011

120 Seiten

16,95 Euro

–

Originalausgabe

PunisherMax: Kingpin, Part 1 – 5

Januar – Mai 2010

–

Rick Remender/Daniel Way/Marjorie Liu (Autoren)/Roland Boschi/Jefte Palo/Tony Moore/Stephen Segovia/Paco Diaz (Zeichner) Punisher 4: Frankencastle 2

(übersetzt von Jürgen Petz)

Panini Comics/Marvel 2011

96 Seiten

12,95 Euro

–

Originalausgabe/enthält

Fehlende Teile (FrankenCastle 17: Missing Pieces, Juli 2010)

Vergeltung in Tokio (FrankenCastle 18: Untitled, August 2010)

Bestrafung, Teil 1 (Dark Wolverine: Punishment, Part 1, September 2010)

Bestrafung, Teil 2 (FrankenCastle 19: Punishment, Part 2, September 2010)

–

Hinweise

Wikipedia über „The Punisher“ (deutsch, englisch)

Veröffentlicht von AxelB

Veröffentlicht von AxelB