Ihre erste CD „Frank“ veröffentlicht die am 14. September 1983 London geborene Amy Winehouse 2003. Der große weltweite Erfolg kommt 2006 mit ihrer zweiten und letzten CD „Back to Black“. 2008 erhält die Retrosoul-Sängerin bei den Grammy Awards rekordverdächtige fünf Preise. 2007 heiratet sie Blake Fielder-Civil. 2009 erfolgt die Scheidung. Er macht sie drogenabhängig. Die Beziehung ist von Gewalt und Drogen und öffentlicher Aufmerksamkeit geprägt. Winehouse ist, mit ihrem unberechenbarem Verhalten, ihrer Drogensucht und psychischer Probleme, ein wandelndes Katastrophengebiet. Die Boulevardpresse belagert sie. Am 23. Juli 2011 stirbt sie an einer Alkoholvergiftung. Amy Winehouse wurde 27 Jahre alt.

Ihr kurzes Leben bietet, abseits der ausgetretenen Biopic-Pfade, in denen einfach ihre Lebensstationen und Skandale chronologisch abgehandelt werden, viele Anknüpfungspunkte für einen aufregenden Film.

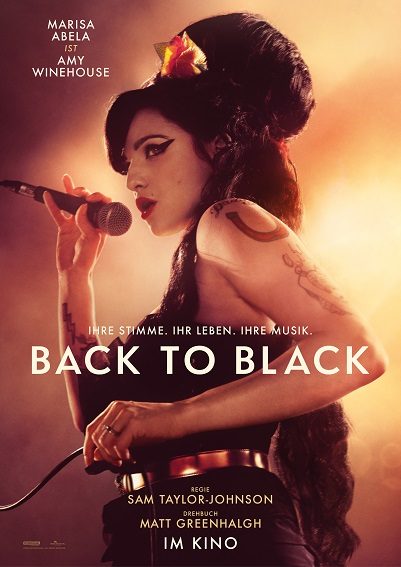

„Back to Black“ ist es nicht. Es ist bestenfalls eine mit Amy-Winehouse-Songs garnierte Liebesgeschichte unter Drogenabhängigen. Die biographischen Stationen aus Amy Winehouses Leben werden so kryptisch, elliptisch und bezuglos abgehandelt, dass man danach den Wikipedia-Artikel liest, um zu erfahren, was man gerade gesehen hat. Da springt der Film von Konzerten in Bars vor kleinem Publikum zu Arena-Konzerten. Da beschließt Amy Winehouse in der einen Minute, sich in eine Drogentherapie zu begeben. Es folgen ein Bild eines ländlich gelegenen Nobelsanatoriums und schon ist die Therapie beendet. Währenddessen wird ausführlich und in langen Szenen die erste Begegnung von Winehouse und Blake Fielder-Civil, deren Ausprobieren verschiedenster Drogen und ihre vor allem für sie sehr ungute Beziehung zelebriert. Dazwischen tritt der immer zuverlässige Eddie Marsan als ihr Vater Mitch Winehouse auf. Er versucht ihr selbstlos und uneigennützig zu helfen.

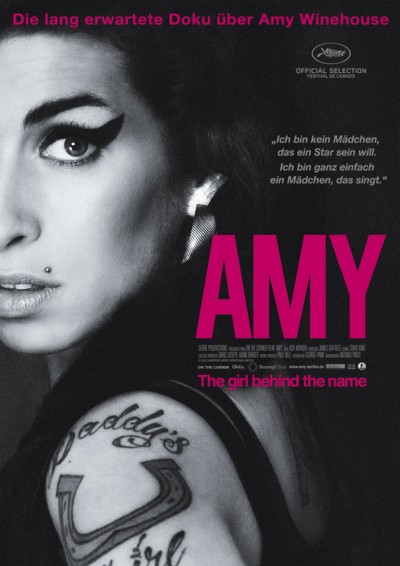

Drehbuchautor Matt Greenhalgh („Control“ [über „Joy Division“-Frontman Ian Curtis], „Nowhere Boy“ [über den jungen John Lennon]) und Regisseurin Sam Taylor-Johnson („Nowhere Boy“, Razzie-Liebling „Fifty Shades of Grey“) erzählen Amy Winehouses Lebensgeschichte oberflächlich und alle möglichen Tiefen und interessanten Aspekte vermeidend. Das Ergebnis ist eine Junkie-Liebesgeschichte, in der wir wenig über Amy Winehouse erfahren und das wie die harmlose Spielfilmversion von Asif Kapadias mit dem Dokumentarfilm-Oscar ausgezeichnetem Porträt „Amy“ (GB 2015) wirkt. Sein Film ist zwar auch nur gefälliges, auf Analysen und historische Einordnungen verzichtendes Doku-Handwerk für den Amy-Winehouse-Fan, aber immerhin wird die problematische Beziehung zu ihrem Vater Mitch Winehouse und zu Blake Fielder-Civil tiefgehender thematisiert und es gibt eine Idee, warum Amy Winehouse so jung starb. Insofern ist Kapadias Dokumentarfilm der bessere Einstieg in ihr Leben.

„Back to Black“ ist dagegen nur ein Biopic für den Amy-Winehouse-Fan, der sich freut, ihre Songs im Kino zu hören.

Vor wenigen Wochen lief Reinaldo Marcus Greens „Bob Marley: One Love“ (Bob Marley: One Love, USA 2024) an. Er konzentriert sich in seinem ebenfalls eher misslungenem Biopic (das immerhin die Musik von Bob Marley hat) auf einen kurzen Ausschnitt aus dem Leben des 1981 verstorbenen Reggae-Musiker. Im direkten Vergleich ist Greens Musiker-Biopic das bessere Musiker-Biopic. Er hat immerhin eine Idee davon, was er erzählen möchte.

Back to Black (Back to Black, Großbritannien 2024)

Regie: Sam Taylor-Johnson

Drehbuch: Matt Greenhalgh

Filmmusik: Nick Cave, Warren Ellis

mit Marisa Abela, Jack O’Connell, Eddie Marsan, Lesley Manville, Juliet Cowan, Sam Buchanan

Länge: 123 Minuten

FSK: ab 12 Jahre

–

Hinweise

Moviepilot über „Back to Black“

Metacritic über „Back to Black“

Rotten Tomatoes über „Back to Black“

Wikipedia über „Back to Black“ (deutsch, englisch) und Amy Winehouse (deutsch, englisch)

Meine Besprechung von Asif Kapadias „Amy“ (Amy, Großbritannien 2015)

Veröffentlicht von AxelB

Veröffentlicht von AxelB