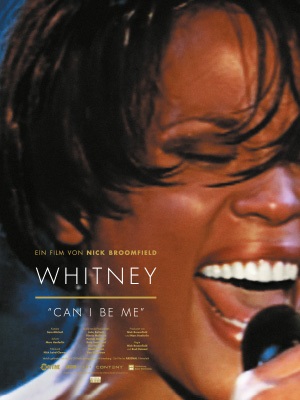

Kommen wir zum neuesten Eintrag in der stetig wachsenden Liste von Musiker-Biopics. Zuletzt liefen im Kino Baz Luhrmanns „Elvis“ (über Elvis Presley) und Liesl Tommys Aretha-Franklin-Biopic „Respect“. Jetzt porträtiert Kasi Lemmons („Harriet – Der Weg in die Freiheit“) Whitney Houston.

Houston wird am 9. August 1963 in New Jersey geboren. Ihre Mutter ist die Soul- und Gospel-Sängerin Cissy Houston. 1983 unterschreibt Whitney Houston bei Arista Records. 1985 veröffentlich sie dort ihre erste LP. „Whitney Houston“ wird ein voller Erfolg. Die LP und die Singles stürmen die Charts. Das gleiche gilt für die beiden folgenden LPs „Whitney“ (1987) und „I’m your Baby tonight“ (1990). 1992 spielt sie in der enorm erfolgreichen Thriller-Schmonzette „Bodyguard“ eine Hauptrolle. Der Soundtrack, auf dem sie sechs Songs singt, ist ein Verkaufserfolg. Sie erhält etliche Grammys, Billboard Music Awards und American Music Awards. 1992 heiratet sie den R&B-Sänger Bobby Brown. Ihre gemeinsame Tochter wird 1993 geboren. Sie nimmt Drogen und veröffentlicht kaum noch neue Songs. Am 11. Februar 2012 ertrinkt sie, einen Tag vor der Verleihung der Grammy Awards, in Beverly Hills in einem Hotelzimmer in einer Badewanne. Ihr Drogenkonsum und eine Herzkrankheit sollen ihren Tod mitverschuldet haben.

Das wären die nackten Daten eines kurzen Lebens, die in einem Biopic natürlich ausgefüllt werden müssen. Kasi Lemmons tut dies arg konventionell, vollkommen unkritisch und indem sie das ganze Leben von Whitney Houston von ihren musikalischen Anfängen bis zu ihrem Tod erzählt. In 145 Minuten erzählt sie 30 Jahre Leben, garniert mit 22 neu abgemischten Hits aus Houstons Repertoire, die auch im Film weitgehend von Houston gesungen werden. Für die Fans der vor zehn Jahren verstorbenen Sängerin dürfte das genug sein, um sich das Biopic anzusehen.

Aber für alle anderen gibt es erstaunlich wenig Gründe, sich „Whitney Houston: I wanna dance with somebody“ anzusehen. Das beginnt mit der Machart. Lemmons erzählt einfach Stationen und Episoden aus dem Leben der Sängerin nach. Filmisch aufregend ist da, im Gegensatz zu Luhrmanns „Elvis“ (der ersten Hälfte) oder Dexter Fletchers grandiosem Elton-John-Biopic „Rocketman“, nichts.

Die Geschichte selbst krankt an der bis auf wenige Ausnahmen zum Scheitern verurteilten Idee, in einem Film ein ganzes Leben abzuhandeln. Besser ist es, sich auf eine wichtige Phase im Leben der porträtierten Person zu konzentrieren oder einen bestimmten Teil des Lebens dieser Person im Gegensatz zu allen anderen Phasen radikal hervorzuheben.

In „Whitney Houston: I wanna dance with somebody“ geht es, bis auf zwei Jahreszahlen am Filmanfang, ohne weitere Jahreszahlen chronologisch und an den falschen Stellen elliptisch durch die Jahrzehnte. Da wird von ihrer ersten Veröffentlichung gleich etliche Hits weiter gesprungen. Von den Dreharbeiten an ihrem ersten Film geht es zu der Bemerkung, dass sie inzwischen in drei Filmen mitgespielt habe. Arista-Chef Clive Davis sagt einmal, sie habe seit sieben Jahren keine LP mehr veröffentlicht. Sie heiratet Bobby Brown. Ihre Tochter ist im nächsten Bild ein ungefähr sechsjähriges Kind und im übernächsten ein Teenager. Houston ist plötzlich drogensüchtig und soll in eine Entziehungsklinik gehen. Sie begibt sich auf eine Welttournee. Kurz darauf ist sie tot. So episodisch und unverbunden, wie ich das jetzt aufgeschrieben habe, wird Houstons Leben, mit etlichen Live-Auftritten, im Film präsentiert.

In all den Episoden wird vieles angesprochen, aber auch nichts vertieft. Einiges, wie Bobby Browns bekannte Gewalttätigkeit, wird übergangen. Houstons Drogensucht wird oberflächlich angesprochen. Ihre Beziehung zu ihrer Jugendfreundin Robyn Crawford wird am Filmanfang ausführlich als auch lesbische Beziehung gezeigt. Irgendwann in der zweiten Filmhälfte verschwindet Crawford ohne Erklärung aus dem Film. Houstons Zerrisenheit zwischen der von ihr gewünschten Akzeptanz beim schwarzen Publikum und ihrem Erfolg beim weißen Publikum wird ebenfalls angesprochen, aber nicht vertieft. Ihr später immer wieder behaupteter Kampf um künstlerische Unabhängigkeit wird schon beim ersten Gespräch mit ihrem außergewöhnlich verständnisvollem Plattenproduzenten Davis (der auch einer der Produzenten dieses Films ist) konterkariert. Sie fordert die besten Komponisten für die besten Songs, die sie musikalisch herausfordern. Die Sängerin bekommt sie. Später wählt sie in gemeinsamen Sitzungen spontan neue Songs aus – und Davis stimmt ihr immer zu.

Zwischen all diesen Episoden ist abseits der reinen Chronologie kein roter Faden und auch kein eigenständiger Zugriff auf das Leben von Whitney Houston erkennbar. Weil Lemmons fast vollständig auf Jahreszahlen und tiefergehende Informationen verzichtet, empfiehlt sich vor dem Filmgenuß die Lektüre des Wikipedia-Artikels über die Sängerin. Der füllt dann die Lücken aus, die der Film hat.

Dabei hätte Houstons Leben für so vieles stehen können. Dafür hätte es natürlich einen Drehbuchautor und Regisseurin gebraucht, die eine eigenständige Sicht auf Houstons Leben entwickelt hätten und uns erzählen würden, warum wir uns heute für Whitney Houston interessieren sollten. Also inwiefern sie für irgendetwas ein Vorbild, gerne auch ein schlechtes Vorbild, sein könnte.

Dieser mangelnde Mut macht „Whitney Houston: I wanna dance with somebody“ zu einem Biopic, das all die Probleme hat, die entstehen, wenn in zwei Stunden das gesamte Leben der porträtierten Person von ihren Anfängen bis zu ihrem Tod behandelt wird und wenn im Film porträtierte Personen oder Angehörige der porträtierten Person beteiligt sind. Da ist kein Platz für kritische Worte.

Am Ende erschöpft sich die Leistung dieses Biopics in der Aufbereitung von 22 Popsongs für das Kino.

Whitney Houston: I wanna dance with somebody (Whitney Houston: I wanna dance with somebody; USA 2022)

Regie: Kasi Lemmons

Drehbuch: Anthony McCarten

mit Naomi Ackie, Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Nafessa Williams, Clarke Peters

Länge: 145 Minuten

FSK: ab 12 Jahre

–

Hinweise

Moviepilot über „Whitney Houston: I wanna dance with somebody“

Metacritic über „Whitney Houston: I wanna dance with somebody“

Rotten Tomatoes über „Whitney Houston: I wanna dance with somebody“

Wikipedia über „Whitney Houston: I wanna dance with somebody“ (deutsch, englisch) und Whitney Houston (deutsch, englisch)

History vs. Hollywood wirft einen Blick auf das Biopic

Veröffentlicht von AxelB

Veröffentlicht von AxelB