Für Jazz- und Musikfans muss wirklich nicht mehr über die gelungene Dokumentation von Eric Friedler über das Jazzlabel Blue Note gesagt werden. Neben Verve und Impulse ist Blue Note eines der großen Jazzlabels. Das gilt für die Musik und die Covergestaltung. Gegründet wurde Blue Note 1939 von Alfred Lion und Frank (auch ‚Francis‘) Wolff. Zwei deutschen Jungs, die im Berlin der zwanziger Jahre zu fanatischen Jazzfans wurden. In den Dreißigern flüchteten die beiden Juden in die USA. Alfred Lion (1908 – 1987) verließ Deutschland schon 1933. Zuerst emigrierte er nach Chile und später in die USA, wo er seinen Nachnamen von Loew in Lion änderte. Francis Wolff (1908 – 1971) flüchtete 1939 auf einem der letzten nicht von der Gestapo kontrollierten Schiffe aus Deutschland. In New York gründeten sie dann ein Plattenlabel, um die Musik die veröffentlichen, die sie liebten.

„Es ging ihnen nicht darum, viel Geld mit den Platten zu verdienen. Sie wollten wichtige Platten produzieren. Wichtige Platten von wichtigen Künstlern.“ (Gitarrist Kenny Burrell)

Dabei behandelten Lion und Wolff die schwarzen Musiker respektvoll. Das war ein deutlicher Unterschied zu anderen Labels, die ihre Künstler hemmungslos ausbeuteten und auch betrogen. Die Geschichten dazu sind Legion. Bei Blue Note war es anders.

Seit 1953 hatten sie mit Rudy Van Gelder einen begnadeten Toningenieur, der in seinem Tonstudio die Musiker perfekt aufnahm.

In der Doku wird schön in animierten Bildern gezeigt, wie Wolff und Lion nach Konzerten in mehreren Taxis die Musiker zu Van Gelders Studio in der lauschigen Kleinstadt Englewood Cliffs brachte und dann legendäre Aufnahmen eingespielt wurden, die heute immer noch klanglich und musikalisch überzeugen.

„Wir hatten noch immer die Energie der letzten Nacht im Kopf. Das hört man den Platten auch nach Jahren noch an.“ (Gitarrist George Benson)

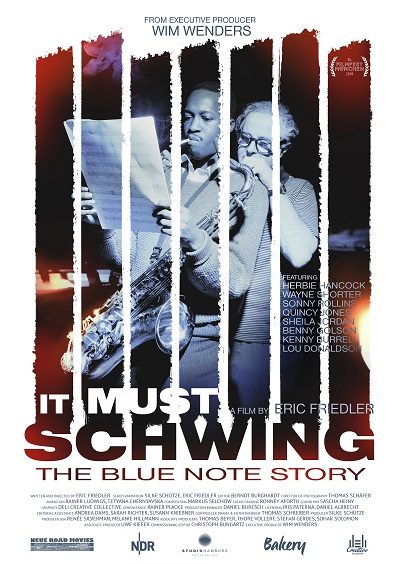

Eric Friedler (Das Schweigen der Quandts, Aghet – Ein Völkermord, Das Mädchen – Was geschah mit Elisabeth K.?) erzählt in seiner sehenswerten Doku „It must schwing – The Blue Note Story“ chronologisch die Geschichte der beiden lebenslangen Freund Alfred Lion und Francis Wolff von ihrer Zeit in Berlin bis zu ihrem Tod. Wobei die Doku eigentlich 1965 aufhört. Damals verkauften sie ihr Label. Diese Geschichte erzählt Friedler als eine Mischung aus sprechenden Köpfen, vor allem erzählen Blue-Note-Musiker von ihrer Zeit bei dem Label, historischen Aufnahmen und, soviel Experiment darf sein, animierten Sequenzen. Friedler hat auch ein in New York geführtes NDR-Interview von 1964 mit Albert Lion und Francis Wolff ausgegraben. Es ist das einzige Interview in deutscher Sprache mit den beiden Produzenten. Und das Gespräch mit Rudy Van Gelder ist das letzte Interview, das er vor seinem Tod 2016 gab.

Formal ist diese Mischung nicht besonders aufregend oder innovativ, sondern klassisch. Wie die Cover der Blue-Note-Platten. Und sie lenkt nicht vom Inhalt dieser informativen Doku ab.

„It must schwing“ ist ein guter, informativer und unauffällig-elegant inszenierter Dokumentarfilm über ein legendäres Label, das Musikgeschichte schrieb und dessen Aufnahmen noch heute in jede gutsortierte Plattensammlung gehören. Friedler spricht auch den Rassismus in den USA in den vierziger, fünfziger und sechziger Jahren an. Er sieht Blue Note als Vorkämpfer der Bürgerrechtsbewegung. Das ist wohl etwas übertrieben, aber es half sicher, dass damals zwei deutsche Juden die Rassenschranken ignorierten. Sie behandelten die von ihnen bewunderten afroamerikanische Musiker, ohne darüber zu reden, respektvoll. Auf ihren Plattencovers gab es Bilder der Musiker. Und die Musik wurde immer breiter rezipiert.

„Es gibt keine Revolution ohne Musik.“ (Saxophonist Bennie Maupin)

Wenn ich nicht sowieso eine heilsame Diät von mindestens einer Blue-Note-Aufnahme pro Woche verfolgen würde, würde ich jetzt eine Blue-Note-Aufnahme auflegen.

„Sie tanzten herum. Manchmal nicht im Takt der Musik, sie hatten ihre eigene Art, sich zu bewegen. Die Musik berührte sie.“ (Saxophonist Jimmy Heath)

„Es musste schwingen. Es musste dieses ‚wing tingtingtingteting haben. Ohne das – ist es kein Jazz.“ (Trompeter Charles Tolliver)

It must schwing – The Blue Note Story (Deutschland 2018)

Regie: Eric Friedler

Drehbuch: Eric Friedler

mit Herbie Hancock, Sonny Rollins, Wayne Shorter, Quincy Jones, Lou Donaldson, Ron Carter, Sheila Jordan, Rudy Van Gelder, Kenny Burrell, Jimmy Heath, George Benson, Reggie Workman, Cecil McBee, Charles Tolliver, Rolf Kühn, Bennie Maupin, Bary Singer, Dan Morgenstein, Peter-Joachim von Drenkmann, Michael Cuscuna

Länge: 118 Minuten

FSK: ab 12 Jahre

–

Hinweise

Filmportal über „It must schwing“

Moviepilot über „It must schwing“

Wikipedia über Blue Note (deutsch, englisch)

Veröffentlicht von AxelB

Veröffentlicht von AxelB