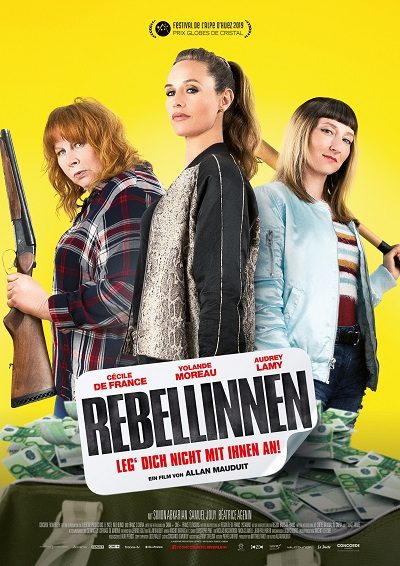

Den Tod hat…nun, sagen wir es mal so: Jean-Mis Tod ist eine Verkettung unglücklicher Umstände, bei der die scharfe Kante einer Spindtür in der Umkleidekabine der örtlichen Fisch-Konservenfabrik zu seiner Entmannung führt. Anschließend fällt er eine Treppe hinunter und verletzt sich dabei tödlich. Pech halt. Die an dem Abend zum Putzen eingeteilten Arbeiterinnen – die nach fünfzehn Jahren wieder in das ärmliche nordfranzösische Provinzkaff Boulogne-sur-Mer zurückgekommene Schönheitskönigin Sandra (Cécile de France mit konsequent angepisstem Gesichtsausdruck), ihre ehemalige Klassenkameradin Marilyn (Audrey Lamy), inzwischen alleinerziehende Mutter mit erhöhtem Konsum illegaler Drogen und Ex-Geliebte von Jean-Mi, und Nadine (Yolande Moreau), die ihre Mutter sein könnte – vergessen ihren Plan, den Notruf zu wählen, als sie bei ihrem Chef Jean-Mi eine Tasche voller Geld entdecken. Die drei Damen denken an ihre prekäre finanzielle Lage, ahnen, dass Jean-Mi das Geld gestohlen hat und wollen es jetzt behalten. Dafür muss Jean-Mi verschwinden – in Fischdosen.

Dummerweise wird das Geld doch vermisst. Der örtliche Gangster Simon (Simon Abkarian) benötigt das Geld für ein Geschäft mit der ziemlich mordlustigen belgischen Drogenmafia. Genaugenommen ist es sein Geld und Jean-Mi sollte nur darauf aufpassen.

Außerdem schnüffelt die Polizei bei der Suche nach dem spurlos verschwundenen Jean-Mi in der Fisch-Konservenfabrik herum. Immerhin ist der ermittelnde Kommissar (Samuel Joey) ein fescher Bursche, der wegen eines Korruptionsverfahrens in die Provinz versetzt wurde. In dem Moment hat Sandra schon eine heiße Nacht mit ihm erlebt. Fortsetzung nicht ausgeschlossen.

„Rebelllinnen“-Regisseur Allan Mauduit arbeitete vor seinem Solo-Regiedebüt lange für das Fernsehen. Er entwickelte die bei uns anscheinend nie gezeigte Comedy-Serie „Kaboul Kitchen“. Bei seinem ersten Kinofilm, der schwarzen Komödie „Vilaine“, teilte er sich mit Jean-Patrick Benes die Regie. Später wollte er Iain Levisons „Betriebsbedingt gekündigt“ verfilmen. Aber die Filmrechte für den Kriminalroman über einen Arbeitslosen, der zum Auftragskiller wird, waren bereits vergeben. Währenddessen fragte Mauduit sich, als er eine Thunfischdose in der Hand hielt, wie viele Thunfischdosen man wohl brauche, um eine Leiche in ihnen zu verteilen.

Viele. Sehr viele. Und danach können die Dosen mit dem besonderen Inhalt nicht einfach verkauft werden. Sie müssen entsorgt werden, ohne dass ein Verdacht auf das Damentrio fällt, das im Kampf gegen Verbrecher und Polizisten über sich hinauswächst.

Schon milieubedingt ist „Rebellinnen – Leg‘ dich nicht mit ihnen an!“ nichts für Feingeister. Sandra, Nadine und Marilyn sind Arbeiterinnen mit einfachen Bedürfnissen und, beim Lösen der teilweise von ihnen verursachten Probleme, pragmatisch-einfachen Methoden. Mauduit inszenierte, ohne wohlfeile ironische Brechungen, eine tiefschwarze Komödie über ein Damentrio, das nach einem kurzen Zögern nicht mehr vor Gewalt gegen Männer zurückschreckt. Wobei diese Männer ihre Strafe verdient haben.

Wenn sie bekommen, was sie verdienen.

Rebellinnen – Leg‘ dich nicht mit ihnen an! (Rebelles, Frankreich 2019)

Regie: Allan Mauduit

Drehbuch: Allan Mauduit, Jérémie Guez

mit Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy, Simon Abkarian, Samuel Jouy, Béatrice Agenin, Patrick Ridremont

Länge: 88 Minuten

FSK: ab 16 Jahre

–

Hinweise

Veröffentlicht von AxelB

Veröffentlicht von AxelB