Die Macher nennen ihre Version von „The Crow“ eine „Neuinterpretation der legendären Graphic Novel von James O’Barr“. Barrs Comic erschien in fünf Heften zwischen 1989 und 1992. In ihm verarbeitete er den Unfalltod seiner Verlobten. In dem Comic werden Eric und seine Verlobte Shelly von einigen Straßenräubern bestialisch ermordet. Sie waren zur falschen Zeit am falschen Ort. Eric kehrt als wandelnde Leiche auf die Erde zurück und tötet die Männer, die Shelly und ihn ermordeten.

1993 wurde die Geschichte von Alex Proyas verfilmt. Die Dreharbeiten verliefen katastrophal. Der traurige Höhepunkt war der Tod von Hauptdarsteller Brandon Lee am Set kurz vor dem Ende der Dreharbeiten durch einen Schuss aus einem geladenen Revolver. Der 1994 in den Kinos gestartete Film erzählt eine einfache Rachegeschichte. Ein Jahr nachdem Eric Draven und seine Verlobte von Verbrechern ermordet wurden, kehrt er zurück aus dem Reich der Toten und tötet ihre Mörder. Proyas erzählt sie als eine eine Symphonie in Schwarz, Nacht und Regen. Der Film wurde ein Erfolg mit mehreren längst vergessenen Fortsetzungen.

Seit 2007 wurde über eine Neuinterpretation gesprochen. Autoren, Regisseure und auch Schauspieler wurden engagiert. Aber alle Pläne endeten in der Entwicklungshölle.

2022 wurde Rupert Sanders als Regisseur engagiert. In seinen vorherigen Spielfilmen „Snow White and The Huntsman“ und „Ghost in the Shell“ zeigte er sein Talent für eindrucksvolle Bilder. Der Rest überzeugte bestenfalls bedingt.

In „The Crow“ überzeugen nocht nicht einmal die Bilder. Der Plot – ein Toter rächt seine ermordete Freundin – bleibt in dieser abstrakten Form gleich. Der Rest – nun, es handelt sich um eine Neuinterpretation einer über dreißig Jahre alten Geschichte.

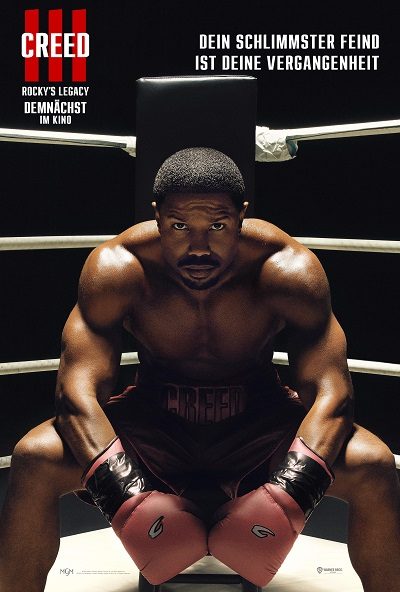

In „The Crow“ (2024) jagen die Handlanger von Filmbösewicht Vincent Roeg Shelly Webster (FKA twigs). Sie hat auf ihrem Handy ein belastendes Video, das für die Filmgeschichte nur die Funktion eines MacGuffins hat. Auf ihrer Flucht wird sie von der Polizei geschnappt und in ein Reha-Zentrum gesteckt, das mehr wie eine Mischung aus drakonisch geführter Besserungsanstalt und Gefängnis aussieht. Dort trifft sie auf Eric Draven (Bill Skarsgård), einen tätowierten Jungen mit offensichtlichen Problemen und einer künstlerischen Ader. Beides ist für den späteren Film unwichtig.

Als ihre Verfolger die Anstalt betreten, flüchten Shelly und Eric aus der abgelegen im Wald liegenden Einrichtung und gehen zurück in die große, namenlose dunkle Stadt. Dort verbringen sie die Tage zwischen Bett und Disco; immer Drogen nehmend. Als sie von den Verbrechern entdeckt werden, werden sie ermordet. Inzwischen befinden wir uns ungefähr in der Mitte des Films.

In einem Zwischenreich erklärt Torwächter Kronos (Sami Bouajila) Eric, dass tote Menschen in das Reich der Lebenden zurückkehren dürfen, wenn etwas so Grausames geschehen ist, dass die Seele keinen Frieden findet bis das Unrecht korrigiert wurde. Eric, der seine große Liebe verloren hat, kehrt zurück und begibt sich auf einen Rachefeldzug, der, den Genrekonventionen gehorchend, mit dem Tod von Vincent Roeg (Danny Huston) endet (aber, keine Panik, in einer Fortsetzung kann er selbstverständlich von den Toten wieder auferstehen). Vincent ist eine Art Vampir mit nebulösen Fähigkeiten und Interessen. Vincent ist außerdem, so dürfen wir annehmen, ein sehr mächtiger Verbrecherboss mit exzellenten Verbindungen und, was ihn in dieser Welt sofort zum Überbösewicht stempelt, Liebhaber klassischer Musik. Er befehligt hunderte Männer, deren Existenzberechtigung im Film darin besteht, sich von Eric fotogen zersäbeln zu lassen, weil sie alle etwas mit dem Tod seiner Freundin und seinem Tod zu tun haben oder weil sie für den Bösewicht arbeiten. Oder weil sie gerade rumstehen.

Dass der Plot nicht neu, triefend vor Klischees und abstrus ist, ist nicht das größte Problem des Films. Eine simple Rachegeschichte, wenn sie gut gemacht ist, kann für einen unterhaltsamen Kinoabend sorgen. Ich sage nur „John Wick“.

Aber in „The Crow“ stimmt nichts. So vergeht die halbe Filmzeit mit harmlos-langweiligem, für die spätere Geschichte weitgehend vollkommen unwichtigem Vorgeplänkel. Erst danach gibt es, immer wieder von langen Gesprächen unterbrochen, Action und auch Düsternis. Die Figuren verhalten sich immer wieder bescheuert. So kehren Eric und Shelly nach ihrer erstaunlich mühelosen Flucht aus der Besserungsanstalt zurück in die Großstadt, in der der Bösewicht auf sie wartet und dort bemühen sie sich, von ihm möglichst schnell entdeckt zu werden.

In „The Crow“ (2024) wird mit Vincent und seiner Organisation ein elaboriertes Worldbuilding angedeutet, das sich in einer Ansammlung bekannter, nicht zusammenpassender, die Geschichte unnötig verkomplizierender Versatzstücke erschöpft. Dabei hätte eine einfache Rachegeschichte wie in „The Crow“ (1994) funktioniert. Der Bösewicht hätte auch einfach nur ein einflussreicher Kapitalist oder Mafiosi sein können und Shelly hätte ihn einfach bei irgendeinem Verbrechen aufnehmen können. Das ganze hätte in einer von Verbrechern regierten Stadt wie Gotham City oder Sin City spielen können.

Gleiches gilt für die Bilder. „The Crow“ (2024) strebt niemals die stilistische Geschlossenheit von „The Crow“ (1994) an. Die neue Interpretation der Geschichte von Eric ist einfach nur der nächste Film mit Bildern die immer an andere, bessere Filme erinnern.

Das Ergebnis ist ein liebloser, schlecht erzählter und belangloser Mash-Up aus einem halben Dutzend Drehbüchern, die alle gänzlich andere Geschichten erzählten.

Auf „The Crow“ (2024) hätten wir gut verzichten können.

The Crow (The Crow, Großbritannien/Frankreich/USA/Deutschland 2024)

Regie: Rupert Sanders

Drehbuch: Zach Baylin, Will Schneider

LV: James O’Barr: The Crow, 1989 – 1992 (The Crow)

mit Bill Skarsgård, FKA Twigs, Isabella Wei, Danny Huston, Josette Simon, Sami Bouajila, Karel Dobrý, David Bowles

Länge: 112 Minuten

FSK: ab 18 Jahre (auch eine Form von Jugendschutz)

–

Hinweise

Rotten Tomatoes über „The Crow“

Veröffentlicht von AxelB

Veröffentlicht von AxelB