Im Abspann von „Creed III“ heißt es, der Film basiere auf von Sylvester Stallone erfundenen Figuren. Das sagt mehr über das US-amerikanische Urheberrecht und existierende Verträge als über den Film aus. Denn der dritte „Creed“-Film hat mit Sylvester Stallone nichts mehr zu tun. Er spielt nicht mit, schrieb nicht das Drehbuch und führte auch nicht die Regie. Die übernahm Michael B. Jordan, der auch die Hauptrolle, den Boxer Adonis Creed, spielt. Adonis ist der Sohn von Apollo Creed, einem Boxer, der vor Ewigkeiten gegen Rocky Balboa (Sylvester Stallone) kämpfte und sich mit ihm befreundete.

Im ersten Film der „Creed“-Reihe, „Creed – Rocky’s Legacy“ (USA 2015), trainiert Rocky den jungen Adonis Creed – und wir sahen einen überzeugenden, tief im afroamerikanischen Milieu verwurzelten Boxerfilm. Das war eine gelungene und sehr eigenständige Fortführung der Geschichte von Rocky, der hier nur noch der Trainer für ein neues Boxtalent war. Danach hätte die Geschichte von Adonis ohne irgendwelche Rückbezüge auf die „Rocky“-Filme weitergehen können.

„Creed II – Rocky’s Legacy“ (USA 2018), nach einem Drehbuch von Sylvester Stallone, war dann eine ziemliche Enttäuschung. Viel zu krampfhaft wurde versucht, „Rocky 4 – Der Kampf des Jahrunderts“ (USA 1985) nochmal zu erzählen. Das ist der Kalter-Krieg-„Rocky“-Fim, in dem Rocky gegen den bösen Russen Ivan Drago kämpft und den bösen Ostblock im Boxring schlägt und so die Überlegenheit des freien Westens gegenüber dem bösen Kommunismus beweist. In „Creed II“ kämpft dann der Sohn von Ivan Drago gegen Adonis Creed, der hier so etwas wie der Sohn von Rocky ist. Der Kampf soll die Revanche für den inzwischen gut vierzig Jahre zurückliegenden Kampf sein. Da kann man nur sagen „Get over it. Get a life“.

In „Creed III – Rocky’s Legacy“ managt Adonis Creed das Boxstudio Delphi Academy und er fördert und promotet Boxer. Als aktiver Boxer hat er sich bereits vor Jahren unbesiegt zur Ruhe gesetzt. Er ist glücklich verheiratet mit der Musikerin Bianca (Tessa Thompson). Ihre Tochter Amara (Mila Davis-Kent) ist ein süßes, schlaues und gut erzogenes Kind. Die Creeds sind eine glückliche, erfolgreiche und somit perfekte Familie. Sie verkörpern perfekt den amerikanischen Traum.

Da trifft Adonis wieder Damian ‚Dame‘ Anderson (Jonathan Majors [Yep, Kang, der Eroberer in „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“]). Adonis hat seinen Jugendfreund seit gut zwanzig Jahren nicht mehr gesehen. Damian saß achtzehn Jahre im Gefängnis. Vor einigen Tagen wurde er entlassen. Adonis fühlt sich für ihn aufgrund ihrer Vergangenheit verantwortlich. Warum wird, obwohl es aufgrund des Prologs, der vieles nur andeutet, ziemlich klar ist, erst am Ende des Films vollständig erklärt.

Durch diese Entscheidung raubt sich der Fim viel von seiner emotionalen Wirkung. Denn anstatt das schnell zu erklären und anschließend tief in den Konflikt zwischen den beiden Jugendfreunden einzutauchen, dürfen wir darüber rätseln, was vor zwanzig Jahren geschah und warum Damian so lange inhaftiert war.

Bis das Rätsel vollständig gelöst ist erzählt Michael B. Jordan, zwischen einigen Boxkämpfen, viel über Freundschaften, aus Freundschaften entstehenden Verpflichtungen und Enttäuschungen, Schuld, Sühne und Erlösung. Und er zeigt einen Afroamerikaner, dem als Boxer der finanzielle Aufstieg gelang. Der erfolgreiche Geschäftsmann Adonis wird in jeder Beziehung als Vorbild gezeichnet. Und gerade dies wirkt, wenn er traurig in seinem großen, sehr sauberen und sehr aufgeräumtem Haus nachdenklich aus dem Fenster starrt oder wenn er abends auf der Couch mit seiner seiner Frau, Tochter und Mutter ein überaus glückliches Familienleben genießt, schon etwas penetrant.

Dieses Glück wird von Damian, dem einzigen Flecken auf Adonis‘ blütenweißer Weste, bedroht. „Creed III“ tendiert in diesen Momenten in Richtung Psychothriller. Denn natürlich verfolgt Damian einen finsteren Racheplan und selbstverständlich wird in einem Boxfilm der Kampf letztendlich, egal wie glaubwürdig das dann ist, im Boxring ausgetragen.

„Creed III“ ist eine durchaus gelungene, aber unter seinen Möglichkeiten bleibende Mischung aus Psychothriller, Boxdrama und Familienfilm über einen Ex-Boxer, der nochmal in den Ring steigen muss, um seine Familie und sein Leben zu verteidigen.

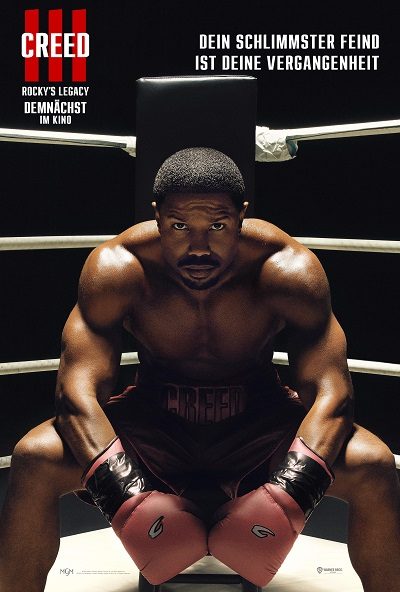

Creed III – Rocky’s Legacy (Creed III, USA 2023)

Regie: Michael B. Jordan

Drehbuch: Keenan Coogler, Zach Baylin (basierend auf einer Geschichte von Ryan Coogler, Keenan Coogler und Zach Baylin)

mit Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors, Wood Harris, Florian Munteanu, Mila Davis-Kent, Phylicia Rashad

Länge: 117 Minuten

FSK: ab 12 Jahre

–

Hinweise

Rotten Tomatoes über „Creed III“

Wikipedia über „Credd III“ (deutsch, englisch)

Meine Besprechung von Ryan Cooglers „Creed“ (Creed, USA 2015)

Meine Besprechung von Steven Caple Jr.’s „Creed II“ (Creed II, USA 2018)

Veröffentlicht von AxelB

Veröffentlicht von AxelB