Daphne du Mauriers 1951 erschienener, bereits zweimal verfilmter Roman „Meine Cousine Rachel“ spielt irgendwann im 19. Jahrhundert, als Briefe langsam befördert wurden und eine Reise von England nach Italien drei Wochen dauerte. Im Film spielt die Geschichte dann in den späten 1830er Jahren.

Nach einigen kryptischen Briefen, in denen Ambrose Ashley von einem Mordkomplott gegen ihn schreibt, macht sich der 24-jährige Philip Ashley auf den Weg nach Florenz. Aber er kommt zu spät an. Ambrose, der für ihn wie ein Vater und älterer Bruder ist, ist bereits tot und seine Frau, die titelgebende Cousine Rachel, ist verschwunden. Sie war Ambroses späte und plötzliche Liebe. Bis dahin war er ein überzeugter Junggeselle.

Philip reist zurück nach Cornwall und betreibt Ambroses Hof weiter. Gegenüber Rachel, die er für Ambroses Mörderin hält, kennt er nur ein Gefühl: Hass. Am liebsten würde er sie töten. Aber er hat keine Ahnung, wo sie ist und wie er sie finden kann.

Da taucht sie in Cornwall auf und er verliebt sich auf den ersten Blick in die schöne Unbekannte. Aber kann er ihr trauen oder belügt sie ihn? Und sollte er nicht besser die patente Nachbarstochter Louise, die er seit Ewigkeiten kennt und wie einen Freund behandelt, heiraten? Immerhin wäre ihr Vater Nick Kendall damit einverstanden. Er ist Philips Patenonkel und, qua Testament, durch Ambroses Tod Philips Vormund bis zu seinem 25. Geburtstag. Dann gehört ihm das große Landgut mit seinen Ländereien.

„Notting Hill“-Regisseur Roger Michell inszenierte nach seinem Drehbuch (sein erstes) eine biedere Romanverfilmung, die sich vor allem an Schnulzenfans richtet, die bei ihrem Romantic Thrill gerne ein gewisses Niveau haben wollen. So ist an den Schauspielern, der Ausstattung und der Inszenierung nichts auszusetzen. Gediegenes Handwerk eben. Das Drehbuch und die Regie belassen es bei einer bloßen Bebilderung des Romans. Jede Gelegenheit, dem schon fast siebzig Jahre altem Roman und der noch weiter in der Vergangenheit spielenden Geschichte, eine irgendwie moderne Lesart zu verpassen, wird ignoriert. Dabei hätten gerade der von Ambrose und Philip, den er nach dem Tod seiner Eltern als Sohn adoptierte, geführte Männerhaushalt, Philips Beziehung zu der deutlich älteren Rachel, die mühelos seine Mutter sein könnte, und die mehr oder weniger inzestuösen Beziehungen zwischen Philip, Ambrose und Rachel, die als Cousinen und Cousins alle eng miteinander verwandt sind, die Möglichkeit für eine Neuinterpretation der Geschichte geboten. Eine solche Interpretation hätte die Geschichte auch in ungeahnte psychologische Tiefen führen können.

Jetzt sind alle Figuren recht eindimensional geraten und die Geschichte ist, wie es sich für einen Romantic Thriller gehört, arg vorhersehbar. Je mehr der naive Philip sich in Rachel verliebt und, ab und an, an ihren lauteren Absichten zweifelt, umso deutlicher wird, dass „Meine Cousine Rachel“ im Kern „Rebecca“ mit vertauschten Rollen ist.

Die brave, arg längliche Romanverfilmung hat immerhin einige, von Roger Michell wahrscheinlich nicht intendierte Lacher. Das gilt vor allem für die erste Begegnung zwischen Philip und Rachel und, später, einer Erklärung zur Herkunft von Anwalt Rainaldi, zu dem Rachel eine besondere Beziehung hat.

Im Roman wird die Frage, ob Rachel ihren Ehemann ermordete, schon auf der fünften Seite beantwortet. Im Film erfolgt die viel Spannung nehmende Antwort ebenfalls in den ersten Minuten. Aber gestandene Kinogänger können da immer noch einen Final Twist erhoffen. Er kommt nicht, weil Roger Michell möchte, dass die Zuschauer nachher darüber reden. Wenn man sich dann noch für dieses Rätsel interessiert.

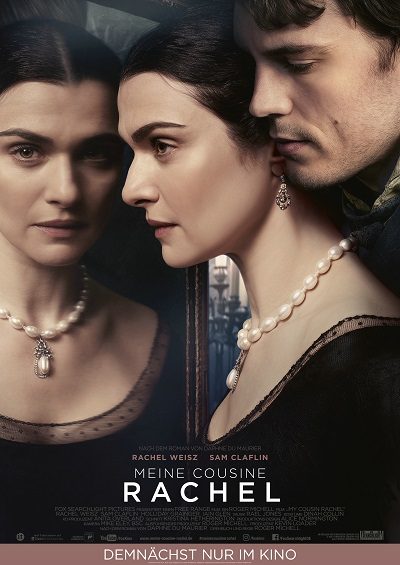

Meine Cousine Rachel (My Cousin Rachel, USA/Großbritannien 2017)

Regie: Roger Michell

Drehbuch. Roger Michell

LV: Daphne du Maurier: My Cousin Rachel, 1951 (Meine Cousine Rachel)

mit Rachel Weisz, Sam Claflin, Holliday Grainger, Iain Glen, Simon Russell Beale, Vicki Pepperdine, Tim Barlow, Bobby Scott Freeman, Pierfrancesco Favino

Länge: 106 Minuten

FSK: ab 6 Jahre

–

Die Vorlage

Daphne du Maurier: Meine Cousine Rachel

(neue, vollständige Übersetzung von Brigitte Heinrich und Christel Dormagen)

Insel Taschenbuch, 2017

416 Seiten

12 Euro

–

Originalausgabe

My Cousin Rachel

Victor Gollancz Ltd., London, 1951

–

Hinweise

Moviepilot über „Meine Cousine Rachel“

Metacritic über „Meine Cousine Rachel“

Rotten Tomatoes über „Meine Cousine Rachel“

Wikipedia über „Meine Cousine Rachel“

Meine Besprechung von Roger Michells „Morning Glory“ (Morning Glory, USA 2010)

Meine Besprechung von Daphne du Mauriers “Der Apfelbaum” (The Appletree, 1952)

Veröffentlicht von AxelB

Veröffentlicht von AxelB