Auch wer nicht weiß, dass Zack Snyder ursprünglich die Idee für seinen neuen Film Lucasfilm als neuen „Star Wars“-Film vorschlug, denkt schon in den ersten Minuten von „Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers“ an „Krieg der Sterne“. Es gibt zwar keinen Lauftext (das wäre dann doch zu viel Kopie), sondern – im Original – einen Erzähler, der mit majestätisch-pompöser Stimme die Ereignisse, die vor dem Beginn des Films in dieser weit, weit entfernten Galaxie stattfanden, deklamiert. Es geht um eine Diktatur, Rebellen und eine Kriegerin, die auf dem Mond Veldt am Rand der Galaxie untergetaucht ist. Dort führt Kora (Sofia Boutella) ein unauffälliges Leben. Sie knüpft freundschaftliche Beziehungen zu den Einheimischen, die Viehzucht und Ackerbau noch wie im Mittelalter betreiben. Eines Tages besucht Admiral Atticus Noble (Ed Skrein) sie. Er verlangt für die von ihm repräsentierte Mutterwelt einen großen Teil ihrer Ernte.

Als einige seiner Männer eine Einheimische vergewaltigen wollen, mischt Kora sich ein. Danach sind die Soldaten tot – und Kora muss verschwinden. Denn Nobles Männer werden sie töten wollen und sich danach an den auf Veldt lebenden Bauern rächen. Sie muss den Kampf gegen Noble, seine Soldaten und die gesamte Mutterwelt beginnen. Weil sie allein keine Chance hat, den Kampf zu gewinnen, braucht sie einige tapfere Kampfgefährten. Die Bauern sind dafür nicht geeignet. Vom Kämpfen und Töten haben sie keine Ahnung.

Zusammen mit Gunnar (Michiel Huisman), einem friedfertigen Veldt-Bauern, will sie eine kleine Gruppe auf verschiedenen Planeten lebender desertierter Krieger, die über besondere Fähigkeiten verfügen, zusammenstellen. Diese sieben Samurai – nein, falscher Film. Denn auf ’sieben‘ kommt Kora nie. Mal sind es mehr, mal weniger, aber letztendlich bedient Zack Snyder sich hier schamlos an Akira Kurosawas Klassiker und verpflanzt ihn in eine „Krieg der Sterne“-Welt. Das tut er auf die denkbar einfachste Art und Weise. Jeder neue Gefährte von Kora erhält seinen Auftritt und schließt sich ohne weitere Diskussion Koras Truppe an.

Am Ende gibt es eine große Schlacht mit dem Bösewicht, die dem Film einen Abschluss verschafft. Damit hat man, auch wenn man sich in einem halben Jahr den zweiten Teil nicht ansieht, immerhin einen Film mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende gesehen. Einen Cliffhanger für den nächsten „Rebel Moon“-Film gibt es selbstverständlich auch. Schließlich steht schon im Titel, dass es sich hier um einen ersten Teil handelt. Der zweite Teil heißt „Die Narbenmacherin“ (The Scargiver). In den USA soll er am 12. April 2024, in Deutschland am 19. April 2024 veröffentlicht werden. In Interviews hat Zack Snyder schon zwei bis vier weitere Teile angekündigt. Der Mann hat also wieder einmal große Pläne.

Ob er sie ausführen darf, liegt an Netflix und der Qualität des zweiten Teils. Der müsste allerdings, falls Netflix sich bei seinen Entscheidungen von irgendwelchen künstlerischen Erwägungen leiten lässt, erheblich besser sein. Der Auftakt ist nämlich bestenfalls ein zu lang geratener, äußerst teurer Pilotfilm für eine altmodische TV-Science-Fiction-Serie. Nur dass Zack Snyder mit gut 170 Millionen US-Dollar für die beiden ersten „Rebel Moon“-Filme ein deutlich höheres Budget hatte.

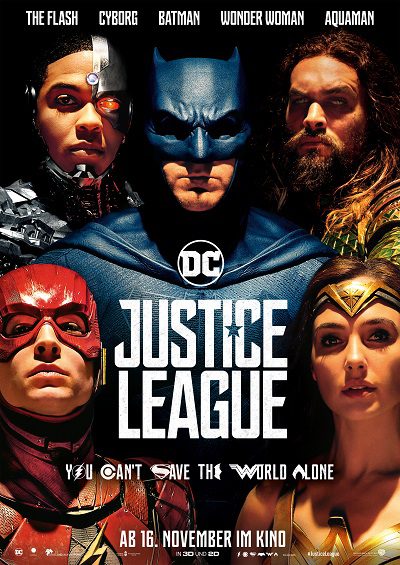

Die Inszenierung ist so, wie wir sie aus früheren Zack-Snyder-Filmen kennen. Wer also mit den Bildern von „300“, „Sucker Punch“ „Batman v Superman: Dawn of Justice“ und „Justice League“ etwas anfangen konnte, wird „Rebel Moon“ mögen.

Die Spezialeffekte sind für den kleinen Bildschirm sicher okay. Für einen Kinoeinsatz, den der Science-Fiction-Abenteuerfilm aktuell in den USA für einige Tage hat (auch ich konnte den Film im Kino auf einer großen Leinwand sehen), sind sie dann doch zu schlampig gemacht. Die Kampfszenen sind so hektisch geschnitten, dass die Abläufe nur noch erahnbar sind. Es kracht und rummst und am Ende hat der Held alle anderen auf mythische Weise besiegt.

Für die Schauspieler gibt es wenig zu tun. Sofia Boutella, die titelgebende Heldin, verschwindet gerade am Anfang für längere Zeit aus dem Film. Wenn sie später auf verschiedenen Planeten ihre Samurai zusammensucht, steht sie auch eher tatenlos herum. Schließlich wird in dem Moment ja der nächste Kampfgefährte vorgestellt. Vielleicht gewinnt sie im zweiten Teil mehr Profil. Djimon Hounsou, der im Abspann an zweiter Stelle genannt wird, hat hier nur eine Minirolle, die ein besserer Cameo ist. Das ändert sich vielleicht im zweiten Teil. Die anderen von Koras Kampfgefährten gewinnen, auch wenn es sich um bekannte Schauspieler handelt, ebenfalls wenig Profil. Das Drehbuch gibt ihnen einfach nicht genug Material. Immerhin hatte Ed Skrein, der den Bösewicht Noble spielt, seinen Spaß als böser Klischeebösewicht, der in Nazi-Uniform sofort als Bösewicht erkennbar ist. Gleiches gilt für seine Männer. In der Originalfassung reden sie manchmal, wenn sie besonders gemeine Dinge tun, Afrikaans; die Sprache der Buren, der weißen Südafrikaner, die in Südafrika einen Apartheidsstaat einrichteten. Das ist ein weiterer Wink mit dem Zaunpfahl. Noble, seine primitiven Soldaten und die Mutterwelt sind das ultimative Böse. Space Nazis eben.

Die gesamte Story bewegt sich humorfrei auf diesem plakativ einfachen Niveau, das auch Zehnjährige niemals überfordert, wenn der Reihe nach Personen vorgestellt werden und sie ihren Auftritt haben.

„Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers“ wirkt immer wie ein überlanger Pilotfilm für eine altmodische Science-Fiction-TV-Serie. Deshalb hat er auf Netflix eine passende Heimat gefunden. Da kann man sich den Film angucken und nebenbei mit seinen Kumpels darüber ablästern oder über andere Dinge, wie die erhaltenen Weihnachtsgeschenke, reden.

Trotzdem fand ich das billige „Krieg der Sterne“-Rip-Off, mit reduzierten Erwartungen, als sehr einfach gestrickte, aus der Zeit gefallene Space-Opera, die sattsam bekannte Versatzstücke ohne einen Funken Originalität wiederverwendet, unterhaltsam. Immerhin passiert ständig etwas und die Bilder sehen gut, aber auch seelenlos aus.

Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers (Rebel Moon – Part One: A Child of Fire, USA 2023)

Regie: Zack Snyder

Drehbuch: Kurt Johnstad, Zack Snyder, Shay Hatten (nach einer Idee von Zack Snyder)

mit Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, Charlie Hunnam, Anthony Hopkins (nur Stimme im Original), Staz Nair, Fra Fee, Cary Elwes, Corey Stoll

Länge: 135 Minuten (der Abspann ist verdammt lang)

FSK: ab 12 Jahre

–

Hinweise

Netflix über „Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers“

Moviepilot über „Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers“

Metacritic über „Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers“

Rotten Tomatoes über „Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers“

Wikipedia über „Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers“ (deutsch, englisch)

Meine Besprechung von Zack Snyders „Justice League“ (Justice League, USA 2016)

Veröffentlicht von AxelB

Veröffentlicht von AxelB