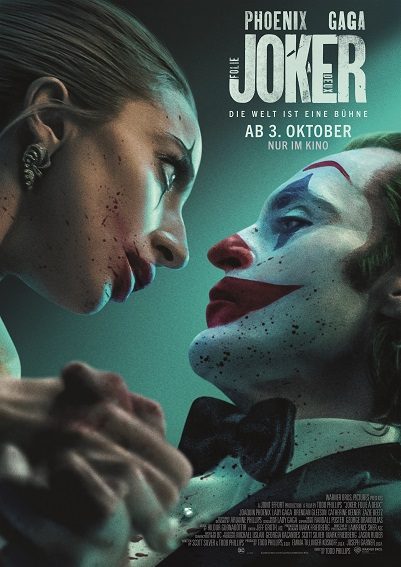

Vor fünf Jahren war „Joker“ ein überraschend erfolgreicher Film. Er wurde von der Kritik und dem Publikum abgefeiert, erhielt in Venedig den Goldenen Löwen und spielte weltweit über eine Milliarde US-Dollar ein. Das war angesichts seines R-Rating (also „nicht jugendfrei“) ein sensationelles Ergebnis. Und weil „Joker“ mit einem Budget von irgendetwas zwischen 55 und 70 Millionen US-Dollar äußerst günstig war, war eine Fortsetzung schnell beschlossen. Diese soll jetzt erstaunliche 190 bis 200 Millionen Dollar gekostet haben. Dabei spielt die Geschichte fast ausschließlich an drei Orten: einem Gefängnis, einem Gerichtssaal und, für die zahlreichen Musik-Nummern, die aus dem Film ein Musical machen, einer stilisierten Bühne.

In „Joker“ bringt der erfolglose, nicht witzige Comedian Arthur Fleck sechs Menschen um. Die Morde an drei Yuppies in der U-Bahn und an TV-Talkmaster Murray Franklin vor laufender Kamera machen den zunehmend geistig verwirrten Fleck berühmt. Er wird immer mehr zum Joker, einem Chaos stiftendem Bösen Clown und Erzfeind von Batman, der im ersten „Joker“-Film und auch in der Fortsetzung nicht auftaucht.

Der in Gotham City (aka New York) spielende Film war eine unübersehbare Liebeserklärung an Martin Scorseses „Taxi Driver“ und, noch mehr, „King of Comedy“. Todd Phillips Gotham sieht wie New York in den siebziger Jahren aus. Wirklich gepackt hat mich diese von sich und ihrer eigenen Bedeutung masslos überzeugte Origin-Story nie.

„Joker: Folie à Deux“ erzählt die Geschichte von Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) nahtlos weiter. Seit ungefähr zwei Jahren sitzt er in der psychiatrischen Anstalt Arkham, die schon in den fünfziger Jahren eine hoffnungslos heruntergekommene, versiffte Gefängnisklinik gewesen wäre. Er ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Seine Anwältin versucht ihn auf den anstehenden Gerichtsprozess vorzubereiten. Sie möchte auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren.

Zur gleichen Zeit lernt Fleck in der Anstalt während eines Chorsingens ‚Harley Quinn‘ Lee Quinzel (Lady Gaga) kennen. Sie behauptet, sein größter Fan zu sein. Sie verlieben sich ineinander.

Während der Gerichtsverhandlung, die fast die gesamte zweite Hälfte des Films einnimmt, feuert Fleck seine Anwältin und übernimmt seine Verteidigung – in der Maske des Jokers.

Das klingt doch ganz gut. Aber „Folie à deux“ ist mehr die Idee von einem Film als ein echter Film.

Todd Phillips erzählt Flecks Geschichte als Musical. Die meisten Gesangsnummern, die einen großen Teil des Films einnehmen, spielen sich in seinem Kopf ab. Sie kommentieren die Ereignisse und imaginieren gemeinsame Auftritte von ihm mit Harley Quinn als singendes Liebespaar mit mörderischen Tendenzen. Sie singen bekannte Songs, die sich nicht von vor sechzig, siebzig Jahren aufgenommenem klassischen Big-Band-Jazz unterscheiden.

Während „Folie à deux“ einerseits Flecks Geschichte weitererzählt, wiederholt er die Struktur des ersten „Joker“-Films erstaunlich genau. Allerdings verzichten die Macher dieses Mal auf die offensichtlichen politischen Anspielungen und die damit verbundene krude politische Botschaft. In „Folie à deux“ dreht sich alles um Flecks Leiden in Arkham, sein Auftreten vor Gericht, wo er stolz den der Anklage bislang unbekannten Mord an seiner Mutter gesteht, und seine Beziehung zu Lee Quinzel, die sein größter Fan ist. Vor Gericht treten dann auch einige aus dem ersten Film bekannte Figuren als Zeugen der Anklage wieder auf.

Eine irgendwie eine packende Geschichte ergibt sich aus diesen hübsch hintereinander drapierten Szenen nicht. Eigentlich wiederholen sie nur den ersten Film noch einmal. Mit kleinen Variationen in einer anderen Umgebung und einem etwas anderem Ende.

Arthur Fleck ist, auch wenn „Joker“ seine Origin-Story erzählte und er jetzt der Joker sein sollte, immer noch nicht der Joker, sondern Arthur Fleck, ein Geisteskranker mit einer gespaltenen Persönlichkeit. Er ist ein leidender Mann, der von allen herumgestoßen wird. Nur in wenigen Momenten des Films, vor allem wenn er sich vor Gericht in eigener Sache verteidigt und dabei alles tut, um eine möglichst hohe Strafe zu erhalten, ist Fleck der Joker. Also, er trägt die Maske des Jokers.

Das Ende ist dann ‚mutig‘ oder ‚konsequent‘; ich kann jedenfalls sehr gut mit diesem Ende leben. Wenn nur der Weg dorthin unterhaltsamer (und kürzer) gewesen wäre.

Joker: Folie à Deux (Joker: Folie à Deux, USA 2024)

Regie: Todd Phillips

Drehbuch: Scott Silver, Todd Phillips (basierend auf der DC-Comics-Figur)

mit Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Zazie Beetz, Steve Coogan, Harry Lawtey, Leigh Gill, Ken Leung, Jacob Lofland, Bill Smitrovich

Länge: 138 Minuten

FSK: ab 16 Jahre

–

Hinweise

Moviepilot über „Joker: Folie à Deux“

Metacritic über „Joker: Folie à Deux“

Rotten Tomatoes über „Joker: Folie à Deux“

Wikipedia über „Joker: Folie à Deux“ (deutsch, englisch)

Meine Besprechung von Todd Phillips‘ „War Dogs“ (War Dogs, USA 2016)

Meine Besprechung von Todd Phillips‘ „Joker“ (Joker, USA 2019)

Veröffentlicht von AxelB

Veröffentlicht von AxelB