„Amrum“ könnte der schlechteste Film von Hark Bohm sein. ‚könnte‘, weil ich nicht alle, aber fast alle Filme von ihm gesehen habe und sie mir durchgängig gefielen. Ich sage das auch schweren Herzens. Denn es könnte sein letzter Film sein und, jedenfalls von der Filmgeschichte, ist diese Filmgeschichte direkt autobiographisch inspiriert. Es geht um einen zwölfjährigen Jungen und seinen Alltag auf der Insel Amrum während der letzten Tage des Zweiten Weltkriegs.

Es ist auch ein weiterer Film von Hark Bohm, in dem Jugendliche, ihre Welt und ihre Probleme, Ziele und Wünsche im Mittelpunkt stehen. In seinemn Debüt „Tschetan, der Indianerjunge“, „Nordsee ist Mordsee“, „Moritz, lieber Moritz“ und „Yasemin“ standen ebenfalls Jugendliche im Mittelpunkt. Am Drehbuch für Fatih Akins „Tschick“ schrieb er mit.

Bohm ist also ein Geschichtenerzähler, der schon einige ausgezeichnete Jugendfilme inszenierte. Was sollte schon schiefgehen? Vor allem wenn es dieses Mal sogar und im Gegensatz zu seinen vorherigen Filmen, wie „Der Fall Bachmeier – Keine Zeit für Tränen“, „Der kleine Staatsanwalt“ und „Vera Brühne“, sogar um eine persönliche Geschichte geht?

Ein großes Problem war Bohms Gesundheitszustand. Er sah sich schon vor Jahren nicht mehr in der Lage, den Film nach seinem Drehbuch zu inszenieren. In diesem Moment kam Fatih Akin ins Spiel. Den Roman „Amrum“ schrieb Bohm später.

Auch Fatih Akin ist ein Geschichtenerzähler, der schon mehrere überzeugende Filme mit jüngeren Protagonisten inszenierte. Außerdem war „Yasemin“ für ihn ein wichtiger Film. Es war der erste Film, der ihm zeigte, dass er als Kind türkischer Einwanderer in Hamburg Filme über sein Leben machen könnte. Bohm erzählt in „Yasemin“ die Liebesgeschichte zwischen einem zwanzigjährigem deutschen Studenten und einer siebzehnjährigen Türkin und den damit zusammenhängenden Culture Clash.

Später wurde Hark Bohm Fatih Akins Mentor und Freund. Und jetzt inszenierte Fatih Akin „Amrum“. Aber in diesem Fall handelt es sich nicht einfach um den häufiger vorkommenden Fall, dass ein Regisseur das Buch eines anderen Regisseurs verfilmt. Schon der Filmanfang mit den Worten „Ein Hark Bohm Film von Fatih Akin“ sagt, dass Fatih Akin sich in diesem Fall als Erfüllungsgehilfen von Hark Bohm sieht. Bei diesem Film ist er in erster Linie ein Handwerker, der die Vision eines anderen möglichst getreu umsetzt.

Dementsprechend ist „Amrum“ der Akin-Film in dem am wenigsten von Akin sichtbar ist. Er wollte und inszenierte einen Hark-Bohm-Film. Basierend auf einem Drehbuch von Hark Bohm, das Akin überarbeitete und von, in der ersten Fassung, der Länge eines TV-Mehrteilers auf Spielfilmlänge kürzte. Die Geschichte basiert auf den Erinnerungen des am 18. Mai 1939 in Hamburg geborenen und auf Amrum aufgewachsenem Hark Bohm.

Im Mittelpunkt des episodischen, im April 1945 während der letzten Kriegstage spielenden Films steht der zwölfjährige Nazi-Junge Nanning (Jasper Billerbeck). Seine hochschwangere Mutter ist immer noch eine fanatische Hitler-Verehrerin. Sein Vater ist in Kriegsgefangenschaft. Zusammen mit seinen jüngeren Geschwistern flohen sie aus Hamburg auf die Insel, wo sie die Fremden sind.

Lose zusammengehalten wird der Film von Nannings Versuch, seiner Mutter ihren größten Wunsch zu erfüllen. Sie möchte ein Honigbrot mit Butter. Dafür muss er in mühevoller Kleinarbeit zuerst die Zutaten besorgen.

Akin erzählt die Filmgeschichte chronologisch als eine in wenigen Tagen spielende Abfolge von weitgehend unabhängigen Episoden, teils mit bekannten Schauspielern, wie Detlev Buck und Matthias Schweighöfer, die dann nur Gastauftritte haben. Die meiste Zeit verbringt Nanning alleine auf der Insel. Potentielle Konflikte werden angetippt, aber nicht weiterverfolgt. Das gilt vor allem für den Umgang der Inselbewohner mit Fremden. Dazu gehören Nanning und seine Familie, die zwar Wurzeln auf der Insel haben, aber jetzt die Hamburger sind, und die am Filmanfang eintreffenden Flüchtlinge aus Schlesien und Ostpreußen. Das gilt auch für den Nationalsozialismus, der nicht mehr als ein folkloristisches Hintergrundrauschen ist. Hier vergibt Akin erzählerische Möglichkeiten zugunsten der Geschichte von der Beschaffung eines Brotes, die auch zu jeder anderen Zeit und an jedem anderen Ort spielen könnte.

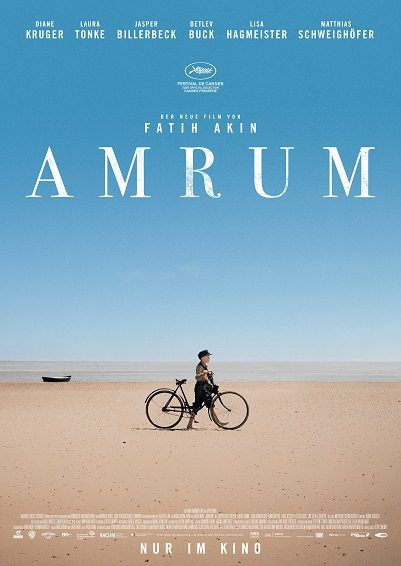

Illustrieren tut Akin dies mit Postkartenbildern von der Insel, in die er seine brandneue Kleider tragenden Schauspieler drapiert. Der Horizont ist dabei meist in der Bildmitte, was laut John Ford, zitiert nach Steven Spielbergs Erinnerungsfilm „The Fabelmans“, „boring as shit“ ist. „Amrum“ wirkt wie der Beweis für diese Ansicht.

Natürlich ist „Amrum“ objektiv betrachtet kein schlechter Film. Es ist nur ein weiterer gut gemeinter, niemals packender Film. Früher nannte man solche Filme Auftragsarbeiten. Und das ist viel weniger, als man von einem Film von Hark Bohm und Fatih Akin erwartet.

Amrum (Deutschland 2025)

Regie: Fatih Akin

Drehbuch: Hark Bohm, Fatih Akin

mit Jasper Billerbeck, Kian Köppke, Laura Tonke, Lisa Hagmeister, Diane Kruger, Detlev Buck, Lars Jessen, Matthias Schweighöfer, Jan Georg Schütte, Marek Harloff, Steffen Wink

Länge: 93 Minuten

FSK: ab 12 Jahre

–

Hinweise

Wikipedia über „Amrum“ (deutsch, englisch)

Meine Besprechung von Fatih Akins „Müll im Garten Eden“ (Deutschland 2012)

Meine Besprechung von Fatih Akins „The Cut“ (Deutschland/Frankreich 2014)

Meine Besprechung von Fatih Akins „Tschick“ (Deutschland 2016)

Meine Besprechung von Fatih Akins „Aus dem Nichts“ (Deutschland 2017)

Meine Besprechung von Fatih Akins „Rheingold“ (Deutschland 2022)

Meine Besprechung von Hark Bohms „Nordsee ist Mordsee“ (Deutschland 1976)

Meine Besprechung von Hark Bohms „Moritz, lieber Moritz“ (Deutschland 1978)

Veröffentlicht von AxelB

Veröffentlicht von AxelB