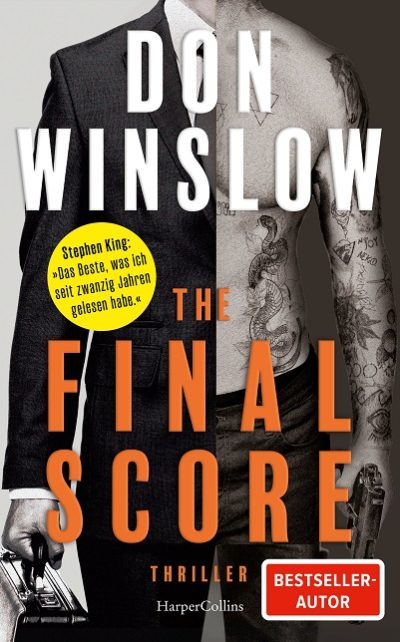

Ist das ein Ruf aus dem Ruhestand? Hat er beim Aufräumen des Schreibtischs eine ältere Texte gefunden? War es eine Freizeitbeschäftigung, weil das Wetter gerade schlecht war? Oder sind die in „The Final Score“ gesammelten sechs Kurzgeschichten vielleicht doch Aufwärmarbeiten vor dem nächsten Roman?

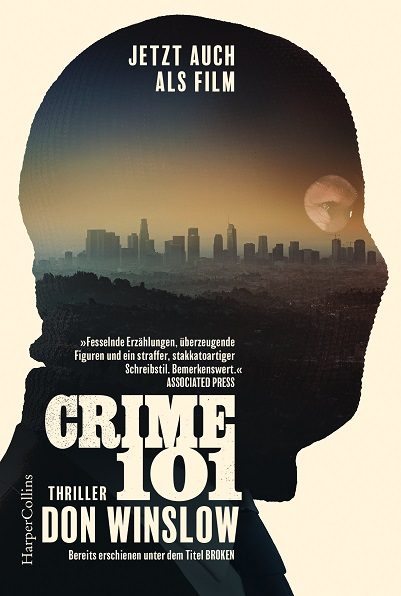

Im Gegensatz zu Stephen King, der neben seinen Romanen fast ohne Unterbrechung auch Kurzgeschichten veröffentlicht, oder Lawrence Block, der sogar mehrere Kurzgeschichten-Serien schrieb, ist Don Winslow kein ausgewiesener Kurzgeschichten-Autor. Er ist seit Jahrzehnten ein produktiver Romanautor. Erst mit „Crime 101“ (ursprünglich 2020 als „Broken“ veröffentlicht) veröffentlichte er ein Buch mit Kurzgeschichten.

Und jetzt, als erstes Werk in seiner als Ruhestand angekündigten Lebensphase, „The Final Score“. Es enthält sechs Kurzgeschichte. Die meisten sind so um die vierzig Seiten. Die umfangreichste hat hundert Seiten. Und nicht alle sind im engeren Sinn Kriminalgeschichten. In „Die Sonntagsliste“ erzählt Don Winslow, wie Nick McKenna 1970 jeden Sonntag auf Rhode Island Alkohol ausliefert. Sicher, das ist nicht legal, aber bei weitem nicht so illegal wie die Beförderung von Schnaps während der Prohibition. Nick will so das Geld für die Universität verdienen. „Die Sonntagsliste“ ist vor allem ein schönes kleines Porträt einer verschlafenen, vom Tourismus lebenden Seestadt in den frühen siebziger Jahren.

„True Story“ ist ein einziger langer Dialog. In einem Diner haben zwei Männer eines dieser Gespräche, in denen sie vom Stock zum Stöckchen kommen. Sie sprechen über verschiedene Ereignisse, die teilweise etwas mit dem örtlichen Organisierten Verbrechen zu tun haben, teilweise wohl eher nicht. Dieser mäandernde Endlos-Dialog ist die schwächste Geschichte des Buches. Eigentlich ist sie nur eine Schreibübung.

„Lunch Break“ mit Surfer und Privatdetektiv Boone Daniels (bekannt aus „Pacific Private“ und „Pacific Paradise“) ist bestenfalls eine halbe Kriminalgeschichte. Daniels und seine Freunde sollen einen Hollywood-Star beschützen und für den problemlosen Ablauf der Dreharbeiten garantieren. Brittany McVeigh ist eine verwöhnte, Drogen konsumierende Nervensäge.

Auch „Der Nordflügel“ ist nicht unbedingt eine Kriminalgeschichte. Nachdem Chrissy Pritchett betrunken eine Frau überfährt, wird er zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt. Sein Cousin Doug, ein aufstrebender Streifenpolizist, versucht Chrissy einen Platz in dem Teil des Gefängnisses zu verschaffen, den er überleben kann.

„The Final Score“ und „Kollisionen“ sind dann eindeutig Kriminalgeschichten.

In „The Final Score“ plant Profiräuber John Highland, bevor er eine lebenslange Haftstrafe absitzen muss, noch seinen letzten großen, eigentlich unmöglichen Coup. Er will ein einsam gelegenes Casino ausrauben.

„Kollisionen“ ist mit hundert Seiten die mit Abstand längste Geschichte des Buches. In ihr gerät Brad McAlister, glücklich verheirateter Hotelmanager und Vater eines kleinen Jungen, in einen Streit. Er schlägt einen anderen Mann. Der stürzt unglücklich. Brad wird zu einer elfjährigen Haftstrafe verurteilt. Im Gefängnis ergreift er die notwendigen Maßnahmen, um zu überleben. Auch wenn er dafür zum Mörder werden soll.

Auch wenn nicht jede Kurzgeschichte in „The Final Score“ eine lupenreine Kriminalgeschichte ist, ist jede Geschichte ein Lesevergnügen für alte und neue Don-Winslow-Fans.

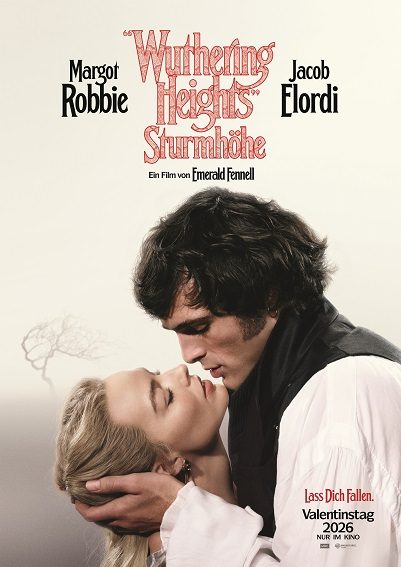

Ob der Sammelband die Ouvertüre für weitere von Don Winslow geschriebene Thriller oder nur eine einmalige Rückkehr aus dem Ruhestand ist, ist unklar. Ebenso unklar ist, ob die vielen Pläne von Verfilmungen seiner Werke zu Verfilmungen führen werden.

–

Don Winslow: The Final Score

(übersetzt von Conny Lösch, mit einem Vorwort von Reed Farrel Coleman)

HarperCollins, 2026

336 Seiten

24 Euro

–

Originalausgabe

The Final Score

William Morrow, 2026

–

Hinweise

Wikipedia über Don Winslow (deutsch, englisch)

Meine Besprechung von Don Winslows „Bobby Z“ (The Death and Life of Bobby Z, 1997)

Meine Besprechung von Don Winslows „Die Sprache des Feuers“ (California Fire & Life, 1999)

Meine Besprechung von Don Winslows „Tage der Toten“ (The Power of the Dog, 2005)

Meine Besprechung von Don Winslows „Pacific Private“ (The Dawn Patrol, 2008)

Meine Besprechung von Don Winslows „Pacific Paradises“ (The Gentlemen’s Hour, 2009)

Meine Besprechung von Don Winslows “Savages – Zeit des Zorns” (Savages, 2010)

Meine Besprechung von Don Winslows „Satori“ (Satori, 2011)

Mein Interview mit Don Winslow zu “Satori” (Satori, 2011)

Meine Besprechung von Don Winslows “Kings of Cool” (The Kings of Cool, 2012)

Meine Besprechung von Don Winslows „Vergeltung“ (Vengeance, 2014 – noch nicht erschienen)

Meine Besprechung von Don Winslows „Das Kartell“ (The Cartel, 2015)

Meine Besprechung von Don Winslows „Germany“ (Germany, 2016 – noch nicht erschienen)

Meine Besprechung von Don Winslows „Broken – Sechs Geschichten“ (Broken, 2020) und mein Hinweis auf die Verfilmung

Meine Besprechung von Don Winslows „City of Dreams“ (City of Dreams, 2023)

Meine Besprechung von Don Winslows „City in Ruins“ (City in Ruins, 2024)

Mein Hinweis auf Don Winslows „Jahre des Jägers“ (The Border, 2019)

Mein Hinweis auf Don Winslows Lesereise zu „City on Fire“ (City on Fire, 2022) – und ein Bild von der Lesung

Meine Besprechung von Oliver Stones Don-Winslow-Verfilmung „Savages“ (Savages, USA 2012)

Meine Besprechung von Bart Laytons Don-Winslow-Verfilmung „Crime 101“ (Crime 101, USA 2026)

Don Winslow in der Kriminalakte

Veröffentlicht von AxelB

Veröffentlicht von AxelB